La contemporaneità sta mettendo progressivamente in discussione molti dei suoi aspetti tradizionali e culturali in nome di un aggiornamento, di uno svecchiamento. Si tratta di un processo naturale in ogni periodo storico e ha a che fare con il progredire del tempo, della società e della cultura. Ma nella frenesia dei nostri tempi il dibattito – se riesce a prendere piede – coinvolge solo una stretta cerchia di persone, mentre ai più viene lasciata la notizia bomba, il titolo della prima pagina, la caption di un post: questo perché il dibattito è troppo lungo, dispendioso in termini mediatici e di tempo, e quindi controproducente. È vero che anche in passato la riflessione culturale sulla contemporaneità è sempre stata appannaggio delle elìte, ma oggi, in questo molto globalizzato in cui si ha accesso alle informazioni in modo immediato, non dovrebbe essere così. La verità è che la continua scarica di flash che è la valanga di notizie che riceviamo ogni giorno ci ha disabituati all’approccio critico alla realtà, e ne viviamo tutti gli effetti quando, rendendoci conto di sentirci persi, disperiamo e ci diamo per spacciati.

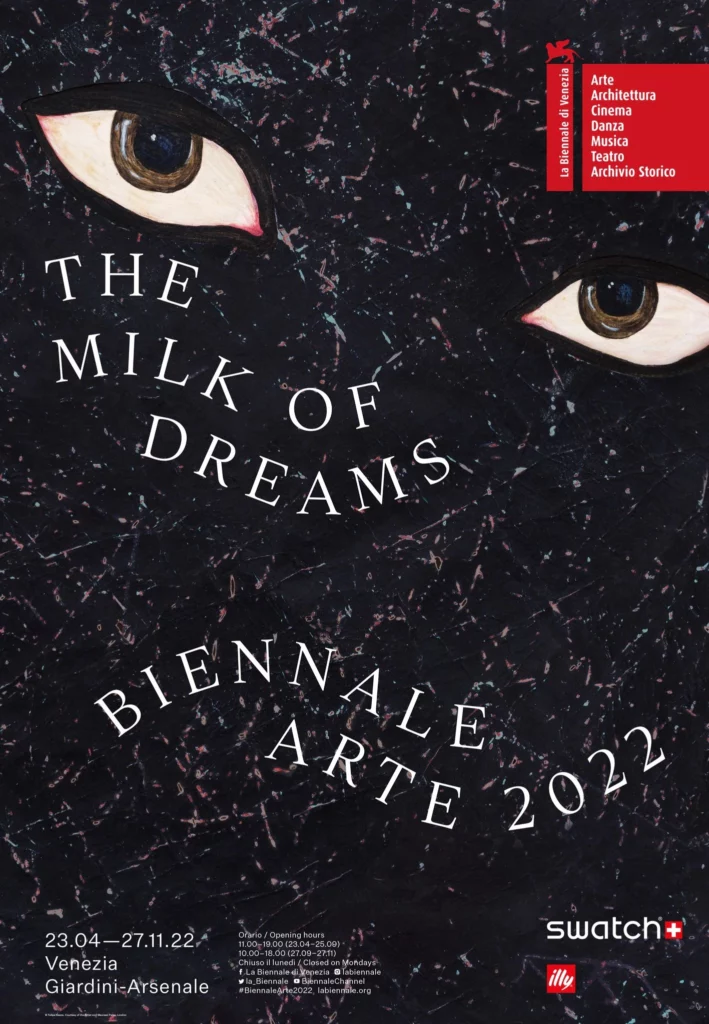

Questa edizione della Biennale di Venezia, curata da Cecilia Alemanni – prima donna nella storia della Biennale di Venezia – non tratta un solo tema, perché il nostro presente globale è sfaccettato, è plurale, è diramato, è satellitare, e lo scopo della mostra di quest’anno è presentare in modo puntuale e didascalico il nostro contemporaneo cercando di descriverlo nel modo più aderente possibile a come viene percepito e affrontato nelle diverse realtà che compongono il mondo (213 gli artisti presenti). Ciò avviene non solo nei diversi padiglioni nazionali presenti ai Giardini della biennale o in giro per la città, ma anche nella mostra curata dal direttore, che si snoda tra Padiglione Centrale, Arsenale e Giardino delle Vergini.

Questa si articolerà attorno a 5 capsule tematiche dall’impronta storico-didascalica, interconnesse tra loro, in cui artisti del Novecento che hanno iniziato a trattare temi quali il rapporto con l’ambiente, il recupero delle tradizioni popolari, la ridefinizione dell’essere umano in termini non solo di ruolo sociale ma anche a livello biologico – per la strettissima interdipendenza che oggi ha con il meccanico e la tecnologia – sono affiancati a riflessioni attualissime di artisti del nostro tempo per mostrare come le situazioni e gli approcci si siano evoluti arrivando fino a noi, anche se spesso i loro inizi, poiché lontani dai riflettori, non sono ancora parte della “cultura generale”.

Partendo da un immaginario comune, dalla cultura contemporanea, dalle situazioni che stiamo vivendo e dalle problematiche attuali – globali e locali –, ci aspetta un percorso organico che ci vuole far fare mente locale, ricordare, riscoprire, e soprattutto pensare.

Far pensare, è questo lo scopo sociale dell’arte. E le Biennali oggi hanno questo ruolo per la società. Alcuni diranno no, “la Biennale è imprenditoria, è nata nel 1895 come Esposizione Internazionale d’Arte, in cui la borghesia poteva trascorrere le giornate nelle sale dell’attuale Padiglione Centrale e valutare se acquistare o meno le opere, è erede della cultura del Salon parigino”.

È vero, la Biennale è anche questo, rimane un luogo fondamentale per l’arte contemporanea anche dal punto di vista di visibilità e successo per un artista, ma non solo: nella sua storia più che secolare è diventata un appuntamento sociale imperdibile, questo evento si è modificato e ha saputo riflettere i cambiamenti culturali, divenendo il tramite per la loro diffusione a un pubblico ampio, soprattutto a partire dalle contestazioni degli anni ‘60 e ‘70, documentate dalle fotografie di Ugo Mulas, che portarono la Biennale stessa, progressivamente assalita da polemiche e ammutinamenti, a perdere un’edizione, quella del 1974. Prima di quell’anno la Biennale era mancata solo in occasione delle due guerre mondiali. Il quarto episodio di “assenza” è stato nel 2020, a causa della pandemia.

Mi sembra opportuno sottolineare come negli ultimi mesi siano successe molte cose, a partire dallo scoppio della guerra in Ucraina: tutto questo sicuramente aggiungerà nuove riflessioni e associazioni tra le opere selezionate e ciò che noi visitatori proveremo vedendole durante la nostra visita. Il fil rouge che ci guiderà in questa Biennale, a partire dal titolo così eloquentemente affettuoso, è una metafora con l’infanzia, con il recupero di un sentimento di affetto e amore per il sistema terra di cui siamo parte e dal quale dovremmo oramai aver capito di dipendere in modo vitale: è la riscoperta della forza della fantasia per la creazione di alternative.

L’anno scorso il titolo dell’edizione della Biennale Architettura è stato “How Will We Live Together?”: già qui ci sono state presentate soluzioni, ideali e concrete, alla necessità di risolvere i conflitti e le problematiche contemporanee riguardanti la convivenza vita su questo pianeta, ma adesso tocca agli artisti, che da sempre sono state figure anche un po’ magiche, capaci di farci riflettere e soprattutto sognare. Il latte è stato il nostro primo alimento: il titolo dell’edizione di quest’ anno ci invita ad essere affamati – come i bambini all’ora della poppata – perché quell’ora è venuto, l’ora o mai più per prendere coscienza e agire concretamente per dare una svolta al nostro modo di essere, operando davvero un cambiamento nel mostro modo di vivere. L’esortazione è quella a nutrirci il più possibile per arrivare a capire cosa sta succedendo attorno a noi, a livello locale e globale, e prenderne coscienza in un processo di crescita che ci porti dall’essere bambini sognanti e speranzosi, a veri cittadini attivi, adulti, in grado di pensare e agire in modo critico e consapevole con un’ottica di lungo termine. Abbiamo bisogno di far crescere nella nostra mente e nel nostro cuore la consapevolezza del mondo, come ogni essere ha bisogno di nutrirsi per sopravvivere e vivere nel mondo.

La figura di Leonora Carrington è assunta come riferimento per il tema di quest’anno: scrittrice di racconti fantastici e pittrice surrealista che visse rifiutando le convenzioni sociali del suo tempo, la Carrington compose, a partire dagli anni Quaranta, racconti che parlano di figure ibride, spesso femminili, in cui convivono tratti umani e animali, e verso le quali in chi legge emerge un sentimento ambiguo, di repulsione ma anche di attrazione: infatti nella logica rovesciata del racconto tutto ciò che inizialmente ci pare assurdo acquisisce alla fine un senso che, traslato nella nostra realtà, finisce per illuminarla.

Dunque la palla è a noi, tocca a noi operare una selezione dei contenuti che la Biennale ci presenta: ognuno secondo la persona che è, per la cultura e per la vita che ha, a partire dai sogni che ha fatto quando era bambino. Tutto questo parte da un ritorno, un recupero della coscienza di quello che ci ha preceduti, verso cui dovremmo porci con entusiasmo e meraviglia proprio come ci sentivamo da piccoli nel momento in cui qualcuno ci raccontava una fiaba, e non con un totale disprezzo e rifiuto di quello che siamo stati. Lo dobbiamo fare con la coscienza che a volte le fiabe facevano anche paura perché sono ambigue e ci invitano a scardinare i nostri sistemi, con la consapevolezza che però sempre tutto si risolveva per il meglio. Lo dobbiamo fare perché, come afferma Rosy Braidotti “La disperazione non è un progetto. L’affermazione, invece, sì”.