Alla Collezione Maramotti l’artista veneziana racconta attraverso sguardi femminili storie di ribellione e di dissidenza.

Sguardi rivolti verso il basso, teste chine sulle macchine da cucire, giovani donne composte e diligenti nei loro colletti bianchi: in una foto in bianco e nero è immortalata la perfetta immagine di una scuola femminile di taglio e cucito dei primi anni Quaranta. Ma in questa rappresentazione di ordine e diligenza c’è un elemento fuori posto, che rompe l’atmosfera di silenziosa operosità: uno sguardo beffardo, in seconda fila, si alza dalla macchina da cucire, interrompendo il proprio lavoro. È l’Improduttiva, colei che dà titolo alla mostra di Giulia Andreani alla Collezione Maramotti e che ne costituisce icona e manifesto. Per la sua prima personale in Italia l’artista veneziana intende scavare nella Storia, per individuare e riportare alla luce una moltitudine di microstorie: fatti e persone rimaste invisibili o cadute nell’oblio, storie dimenticate di ribellione e anarchia a cui Andreani ridà voce, ponendole in comunicazione con la nostra contemporaneità. Nello specifico, il periodo preso in considerazione è, soprattutto, quello compreso tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta a Reggio Emilia, gli anni della seconda guerra mondiale e dell’immediato dopoguerra: un momento crepuscolare, di lotta, rivolta, resistenza, particolarmente significativo per la città che ospita la mostra e ricco di echi per chiunque la visiti. La rilettura di questo frangente storico avviene attraverso un prisma femminista: a sottolinearlo sono i titoli delle opere, custodi dello statement dell’artista, il cui incipit è sempre un articolo femminile.

Pittrice e ricercatrice.

La base di ciascun dipinto è costituita da foto d’archivio, tra le quali Andreani – pittrice ma allo stesso tempo ricercatrice – indaga e si perde, fino a quando non viene colpita da alcuni elementi che assorbono completamente la sua attenzione. È a partire da questi che costruisce poi le composizioni dei suoi lavori, risultato di un’idea di pittura ben precisa e messa a punto negli anni.

Andreani studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia e dopo il diploma si trasferisce a Parigi dove si laurea in Storia dell’arte contemporanea alla Sorbonne, abbandonando momentaneamente i pennelli. Gli anni di studi storico-artistici l’hanno portata poi in Germania, dove svolge un dottorato di ricerca sulle origini della pittura della Scuola di Lipsia, affascinata dal legame tra politica e arte. È qui, approfondendo la conoscenza dei pittori della Repubblica Democratica Tedesca, che Andreani trova lo stimolo per riprendere a dipingere, profondamente colpita da come essi riproponessero la storia passata come metafora del presente. A ciò si aggiunge un altro cruciale input: la lettura de “La chambre claire” di Roland Barthes, grazie alla quale Giulia approfondisce il concetto di “punctum“, che diventerà centrale nella sua poetica. La pittura a cui Andreani decide di dedicarsi è, dunque, una pittura che vuole essere politica e che nasce dalla ricerca d’archivio, a partire da un punctum fotografico che la cattura e con il quale non può fare a meno di confrontarsi. Il dipinto che ne risulta è, certamente, una personale rielaborazione della foto di partenza, ma ad essa rimane fedelmente legata, mostrando un profondo rispetto per la ricerca storiografica ed archivistica. L’artista sceglie un unico colore per le sue opere: il grigio di Payne, un grigio scuro tendente al blu, che riconduce il dipinto – e con esso chi guarda – ad un’epoca passata, quella delle foto in bianco e nero, sottolineando così la storicità dell’immagine; è la tonalità del crepuscolo, dell’ombra, così come della memoria e del ricordo. Inoltre, l’utilizzo di un solo colore le consente di mantenersi in una posizione di distacco, quella di una ricercatrice, che non si lascia distrarre dal fascino del colore.

Sguardi di donne.

Le opere della mostra a Reggio Emilia nascono dalle fotografie conservate in tre archivi della città: Istoreco (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea), Biblioteca Panizzi e Archivio ex ospedale psichiatrico San Lazzaro. In ciascuno di essi, il punctum che ha mosso l’interesse di Andreani sono stati sguardi di donne: sguardi come quello dell’Improduttiva, che, con il suo alzare la testa dalla macchina da cucire, sfida la richiesta di produttività e con essa anche il male gaze del fotografo, celato dietro l’obbiettivo fotografico e svelato proprio da quello sguardo beffardo. Uno sguardo che ci convoca, che ci incita ad una personale ribellione: ad essere improduttivi rispetto alle aspettative della società, alle richieste che nella nostra vita ci opprimono e comprimono. Andreani è la prima a cogliere questo invito, mettendo in discussione se stessa in quanto pittrice e la necessità di adempire alle pretese di un sistema e mercato dell’arte sempre più pressante.

Tra le sale della mostra incontriamo inoltre lo sguardo di Nilde Iotti, partigiana reggiana legata a Palmiro Togliatti; di Leda Rafanelli, anarchica convertita all’Islam (e dunque dissidente anche rispetto allo stesso movimento anarchico); di Maria Melato, attrice e orgogliosa madre single, ritratta assieme al figlio Luciano, non riconosciuto dall’ex compagno ma mai nascosto nelle proprie apparizioni pubbliche (cosa per nulla scontata all’epoca). Ne La traghettatrice, unica opera pittorica che unisce fotografie diverse, la coppia madre-figlio convive con lo sguardo di un’altra giovane donna: una paziente dell’Istituto Psichiatrico San Lazzaro, il cui viso ha fatalmente colpito Giulia all’interno dell’archivio. Nella foto originale la ragazza è immortalata legata ad una sedia, ma i suoi occhi non si arrendono alla condizione di cattività: Andreani decide di liberarla attraverso la pittura, collocandola sulla prua di un’imbarcazione, quasi ne fosse la polena.

La giovane-polena non è la sola delle internate al San Lazzaro ad essere presente in mostra. Nella sala successiva, schierati uno accanto all’altro, sono gli sguardi di altre sette pazienti: volti anonimi che Andreani fa riemergere dall’ombra e dispone come un’armata che circonda e scruta lo spettatore (rovesciando così i ruoli). Questa serie di ritratti è significativamente intitolato Le sette sante, in un tentativo di restituire al monstruum (dal latino, ciò che è eccezionale, che oltrepassa i limiti della normalità) quel valore quasi santifico che gli veniva attribuito dalla cultura classica. La riflessione legata a queste foto è estremamente attuale: la pazzia è stata (e spesso rimane) sinonimo di marginalità. Folli, malate mentali, streghe: così sono state additate donne che più semplicemente erano difformi, eccedenti rispetto alla norma sociale. Cosa significano dunque normalità e anormalità? Chi definisce la devianza e come questo influenza il pensiero comune? Chi stabilisce il confine tra sanità e pazzia? Sono tutte domande che l’indagine di Andreani porta a galla attraverso un costante tentativo di celebrazione della marginalità, fil rouge che lega ogni sua opera.

Nella stessa sala de Le sette sante, una seconda armata tutta al femminile è rappresentata da un ritratto di gruppo della scuola di taglio e cucito di Giulia Maramotti. 114 figure si dispongono in un moto sia centripeto che centrifugo attorno al perno (e punctum) della composizione: Giulia Maramotti, madre del fondatore di Max Mara (nonché il collezionista che ha dato vita alla Collezione che oggi ospita la mostra). Quello di Maramotti è l’unico volto definito, che convoca lo spettatore con uno sguardo fermo, severo e dolce allo stesso tempo, espressione della “forza tranquilla” (così la definisce Andreani) che caratterizza moltissime donne di quegli anni, eroine e combattenti silenziose. In questo caso, la forza di una donna che decide di aprire dei corsi di cucito affinché altre donne potessero imparare un mestiere per se stesse.

Le giovani ragazze attorno a lei sono invece progressivamente più indefinite, con i volti appena abbozzati, come se emergessero progressivamente dalle tenebre. Questa indefinitezza rompe il rigore del gruppo (si tratta pur sempre di una foto istituzionale), la sfuma e rende vibrante, dando l’idea che le figure affiorino sulla carta dall’oltretomba. A ciascuna delle giovani, Andreani progetta di dedicare in futuro un dipinto, sostenendo che a partire da questa singola foto d’archivio potrebbe nascere a tutti gli effetti una nuova mostra, a conferma di come ogni fotografia racchiuda in sè un potenziale enorme, custode di una molteplicità di storie. Questa, nello specifico, è stata scattata all’alba dello scoppio della seconda guerra mondiale: come sarà cambiata la vita di queste donne, madri, figlie, sorelle? Giulia si perde in queste domande, interroga ciascuna di loro. “Mi sembra di conoscere tutte una per una. Ho dialogato con loro.”, dichiara l’artista. Il rapporto di Giulia con la fotografia e con la pittura è infatti di intimità, di stretto corpo a corpo iniziale, dal quale riesce poi a prendere le distanze grazie all’utilizzo del grigio Payne (una distanza che le consente di non cedere al pathos dell’immedesimazione, di rimanere razionale e consapevole rispetto a ciò che vuole comunicare).

Il corpo a corpo con il dipinto si intensifica quando la tecnica utilizzata è l’acquarello: una tecnica estremamente complessa da padroneggiare su grandi formati, ma con la quale Andreani decide di cimentarsi con una precisa motivazione: la volontà di sfidare la pittura di storia come genere accademico. Tradizionalmente eseguita ad olio su tela da uomini per celebrare grandi imprese di grandi uomini, la pittura di storia viene rovesciata e decostruita dall’artista veneziana, misurandosi su uno stesso formato ma con una tecnica concettualmente paradossale: l’acquarello, la tecnica da “pittura della domenica”, “da signorine”, ritenuta adatta solo a veloci bozzetti e piccoli paesaggi. L’utilizzo dell’acquerello per dipinti di grandi dimensioni porta con sé una serie di difficoltà: è un pigmento fluido, che si asciuga molto velocemente e che non lascia spazio a ritocchi o pentimenti. Ecco perché Andreani lavora con la carta poggiata a terra, muovendosi sopra di essa con il proprio corpo, per evitare sgocciolature di colore, rifuggendo un possibile effetto “painterly”. Un lavoro che diventa fisico, di contatto e che lascia delle impronte, degli incidenti, che l’artista decide di mantenere anche nell’opera finita, come prova di questo faticoso corpo a corpo. Ecco quindi, che nell’angolo in basso a destra del dipinto La scuola di taglio e cucito si può chiaramente riconoscere la mano di Giulia: un’impronta che sembra appartenere allo stesso limbo in cui le figure transitano e che si fa manifesto della pratica dell’artista: Andreani si “sporca le mani”, scavando nella storia.

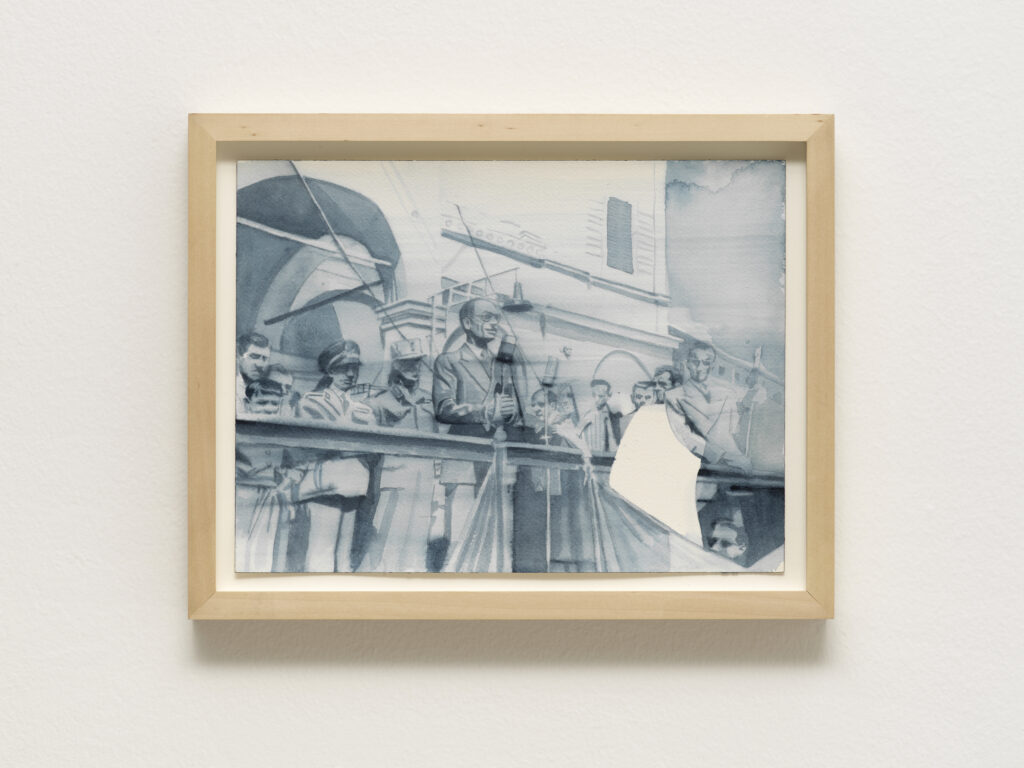

Giulia Andreani scava con le proprie mani nella storia e ne strappa frammenti, non tanto per decontestualizzarli – anzi, il contesto storico è sempre attentamente preso in considerazione – quanto piuttosto per ridare spazio alla forza emancipatrice che quei frammenti già portano con sé. Uno strappo a tutti gli effetti è quello effettuato per l’opera La distratta: in una foto che immortala una festa della liberazione dei primi anni Cinquanta, Andreani ritaglia la figura della bambina sul podio, infiocchettata e in abito da cerimonia come richiesto dal decoro istituzionale, ma con l’espressione scocciata e lo sguardo distratto, a dirci che lei, a quel momento e a quell’ufficialità non sente e non ha voglia di appartenere.

Andreani mette in dialogo due acquarelli: il primo ripropone la foto d’archivio, ma con un vuoto in corrispondenza della figura della bambina; il secondo è invece l’ingrandimento di quel volto “strappato”: un atto di emancipazione per sottrazione dalla storia e dal patriarcato. Da spettatrice distratta (e passiva), la giovane diviene attiva presenza all’interno della mostra, chiamandoci, così come tutti gli altri sguardi femminili che popolano le sale della Collezione, ad una presa di posizione dissidente: ad essere Distratte, Improduttive, Anarchiche, Libere.