Antefatto

Giuseppe Brion, perito elettrotecnico, fondò, in società con la moglie Onorina Tomasin e l’ingegner Pajetta, la propria azienda di elettronica di consumo nel 1945. Mentre inizialmente la società era dedicata alla produzione di componentistica e radio, Brion si rese conto in fretta che la nuova tecnologia degli anni ’50 sarebbe stata la televisione e così, nel 1953, con l’acquisizione di un nuovo stabilimento, iniziò la produzione dei moderni apparecchi. Non impiegò molto a capire però che per la sua azienda sarebbe stato quasi impossibile restare a galla tra i più affermati colossi dell’elettronica senza distinguersi e per farlo decise di puntare su un design distintivo per i propri prodotti.

Un design che anticipa i tempi

É nel 1959 che vengono chiamati Marco Zanuso e Richard Sapper, due designer che avevano già collaborato assieme con successo ma che entreranno nel gotha del design italiano e mondiale proprio grazie alla collaborazione con l’azienda che, in seguito all’uscita di Pajetta, diventa, dal 1960, Brionvega. All’epoca quasi tutti, Brionvega compresa, realizzavano radio e televisori come mobili in legno che contenevano le necessarie parti elettroniche: addirittura con ante per nasconderne la natura quando non in uso, mimetizzandoli con il resto del mobilio.

Era arrivato il momento di proporre qualcosa di nuovo, così, dopo un paio di modelli che riscontrarono un buon successo commerciale nonostante il duo di designer non avesse raggiunto ancora l’apice, nel 1962 centrarono il bersaglio con un piccolo televisore che diverrà iconico. É il Doney 14’, che essendo il primo televisore portatile e a transistor in Europa è anche un gioiello della tecnica; in questo prodotto, la tecnica e il senso di progresso sono esaltati dalla forma e dai materiali: si tratta di un cubo pressoché perfetto e con gli spigoli arrotondati, di cui lo schermo occupa un’intera faccia, infatti, grazie all’intelligente disposizione dei componenti, le dimensioni sono sostanzialmente dettate dal solo tubo catodico. Raffinatissima la scelta di richiamare il colore nero dello schermo spento nella sottile mascherina protettiva che lo contorna; entrambi contrastano poi con il resto della scocca, di un vivace colore in tinta unita; addirittura, nella prima edizione quest’ultima era in acrilico trasparente, per poterne far apprezzare la costruzione interna. I comandi, invece, sono quasi nascosti, incassati nella scocca assieme alla maniglia, così da non disturbare la purezza complessiva della forma.

Chiaramente qualcosa è cambiato: gli anni ‘60 sono una nuova epoca, i materiali plastici da poco inventati permettono una varietà di forme e colori prima insperata, oltre che ottima resistenza e facilità di produzione; è l’era della corsa allo spazio, e la tecnica viene esaltata come valore, mentre forme essenziali e strettamente funzionali, che nell’immaginario comune avrebbero caratterizzato il futuro, diventano desiderabili anche per l’arredo della casa, per poter possedere un pezzo di quel futuro che sembrava portare possibilità illimitate. Non a caso il duo di designer accompagnati da Ennio Brion (figlio del fondatore) andarono in visita alla NASA.

Zanuso e Sapper si confermano l’anno successivo (1963) con un altro progetto dai risvolti ancora più notevoli, che vincerà l’ambìto premio di design industriale Compasso D’Oro ed entrerà nell’esposizione di diversi musei di arte moderna tra cui il MOMA: è il televisore portatile Algol 11’. Quasi una naturale evoluzione del Doney, ne mantiene lo schema di colori e la generale forma squadrata con spigoli arrotondati, però introduce una piega per tenere lo schermo inclinato verso l’alto, così da renderne più facile la visione quando il televisore è poggiato su una superficie.

Nello stesso anno il duo di designer diede vita anche alla radio portatile TS502, meglio nota come Radio Cubo per la forma caratteristica: è costituita da due cubi incernierati con uno stile simile a quello dei televisori nella forma e nel colore, oltre che nella presenza di maniglia e controlli a scomparsa; quest’ultimi occupano assieme alle scale e agli effettivi circuiti di funzionamento un cubo, mentre l’altro è impegnato dall’altoparlante. Anche questo oggetto dal tipico stile minimalista e allegro è esposto in diversi musei di arte moderna.

Nel 1965, con la sempre maggiore popolarità degli impianti Hi-fi casalinghi, l’azienda decide di inserire un prodotto in questa fascia di mercato. Dal disegno dei fratelli Castiglioni nasce dunque il radiofonografo RR126 che, oltre allo stile netto ed essenziale, fatto di vuoti e pieni, di nero e colore, si distingue per due caratteristiche molto attuali: una certa giocosità e la modularità. E’ giocoso per le sembianze di un volto antropomorfo, dove le scale costituiscono occhi e sopracciglia, e per le sue forme che invitano all’interazione; in questo senso oggetto non è solo un bel pezzo di decorazione ma qualcosa che è in grado di invogliarne l’uso. RR126 è per di più un prodotto modulare: i diffusori possono essere posizionati in modo diverso: sopra il corpo principale in un compatto quadrato; agganciati ai lati, nella disposizione più classica e che permette una buona separazione stereo; o semplicemente dove si voglia nella stanza, fino alla distanza permessa dai cavi. Era oltretutto uno degli impianti stereo preferiti da David Bowie, che possedeva anche una radio cubo.

Successivamente fa il suo ritorno tra le firme di Brionvega la coppia Sapper- Zanuso che nel 1969 presenta il televisore Black ST201, un cubo perfetto, nero, lucido, dall’apparenza imperscrutabile: quando non è in funzione non si riesce nemmeno a capire quale lato costituisca lo schermo. Guardandolo è quasi impossibile non ripensare ad un altro parallelepipedo nero che giusto l’anno prima entrava nell’immaginario collettivo, dove sarebbe rimasto: il Monolite di 2001: Odissea nello Spazio. Ora, considerando i tempi non immediati di realizzazione di un prodotto industriale, ritengo improbabile che il televisore Black ST201 abbia preso diretta ispirazione dal film o che voglia esserne un riferimento, però è ragionevole credere che menti creative diverse, in ambiti diversi, e con esperienze diverse possano comunque attingere allo zeitgeist (spirito del tempo) coevo, arrivando a risultati simili e interpretando simili suggestioni.

Nel frattempo, nel 1968 venne a mancare Giuseppe Brion, ciò non ebbe conseguenze per l’azienda, che passò alle cure della vedova Onorina e del figlio Ennio, ma ci porta al secondo capitolo del nostro viaggio. Infatti i due vollero ricordare la figura di Giuseppe con una tomba adeguata, e per farlo si affidarono ad un architetto che, secondo le loro stesse parole, “fosse anche un poeta”.

Carlo Scarpa e il monumento/tomba Brion

Fino a quel momento Carlo Scarpa, pur avendo avuto buona libertà d’azione, era sempre stato limitato nelle sue commissioni: alle volte perché si trattava di restaurare ed integrare manufatti già esistenti, come nei diversi musei ed allestimenti curati, altre perché dovevano rispondere a precise necessità, ad esempio nelle abitazioni.

Quando la famiglia Brion chiese a Scarpa di realizzare il monumento funebre egli ebbe modo di fare ampio e libero uso della sua espressività: tale libertà gli era stata concessa dai committenti proprio in virtù dell’opinione di poeta che ne avevano. Così quella che in origine doveva essere una cappella privata nel piccolo cimitero di Altivole divenne solo l’ingresso di un complesso realizzato annettendo i terreni limitrofi al cimitero sui lati nord ed est.

Il monumento è una stratificazione di livelli e significati, non è centralizzato in un singolo corpo ma diffuso nell’area a disposizione; ogni parte ha il suo ruolo e gode di autonomia espressiva pur dialogando con le altre e mantenendo una coerenza generale in un percorso non lineare. Partiamo allora dalla base, letteralmente: si potrebbe quasi non notarlo, ma il livello del terreno nel monumento è più alto di quello della campagna circostante e del resto del cimitero. Questo richiama i tumuli, le prime sepolture monumentali umane, dei terrapieni che si mescolano al paesaggio.

Ed è proprio del rapporto con quest’ultimo che vale la pena parlare; infatti, in virtù dell’altezza e inclinazione del muro di cinta e degli angoli traforati di questo, l’area del monumento non risulta isolata dal paesaggio esterno ma diventa un luogo tranquillo da cui contemplarlo. Il muro stesso esclude dalla vista il caos del vivere quotidiano dell’uomo, ma lascia il visitatore libero di contemplare l’estesa campagna collinare che lo circonda, i paesini coi loro campanili e la Rocca di Asolo.

Abbiamo detto del terreno su cui sorge il monumento, ora concentriamoci su un altro elemento pregnante, ovvero l’acqua, presente in quasi ogni lavoro di Scarpa, praticamente un costante promemoria della sua origine veneziana. Qui si ritrova in varie forme: da stretti canali che percorrono l’area esterna, nello stile dei giardini moreschi, a vasche profonde con ninfee e pesci come nei giardini zen, Scarpa era infatti molto affascinato dalla cultura nipponica, ma appare anche in sottili lamine d’acqua che fungono da specchi naturali come nei pressi del “Tempietto” e sotto questi le finiture di cemento, a simulare quasi le fondamenta di antiche rovine. Bisogna ricordare che sia nel paradiso terrestre della tradizione ebraico-cristiana, che in quello della concezione islamica compaiono dei corsi d’acqua che lo attraversano, in questo senso il giardino percorso dall’acqua è un riferimento diretto all’aldilà, di cui il Monumento, diventa rappresentazione terrena.

Il richiamo al Giappone è evidente nel padiglione della meditazione, e si esprime nell’assoluta calma ed astrazione che riesce a trasmettere, ma si ritrova pure nelle tarsie marmoree degli interni con motivi bianchi squadrati definiti da listelli più scuri come nelle porte e pareti giapponesi in carta di riso, dando così al marmo ulteriore leggerezza.

In una zona scavata nel prato si trova la sepoltura vera e propria: i sarcofagi dei due coniugi, squadrati e aggettanti l’uno verso l’altro come a volersi toccare, testimoniano un legame che continua oltre la vita. Esposti all’esterno, alla natura, sono al contempo riparati da un arco ribassato in cemento armato dalle forme essenziali ed eleganti modanature. Questo rivela tutta la sua bellezza solo a chi, passando sotto di esso, alza lo sguardo alle sue brillanti tessere vitree, che ricordano i mosaici bizantini. E proprio “bizantino” si definiva Scarpa quando intervistato; infatti, pur essendo un architetto pienamente moderno, mantiene memoria degli antichi riferimenti culturali in cui è cresciuto. Questo grande arco continua la rielaborazione storica del lutto riprendendo l’arcosolio, l’antica sepoltura tipica delle catacombe, dove le salme erano poste in una nicchia ad arco nella parete.

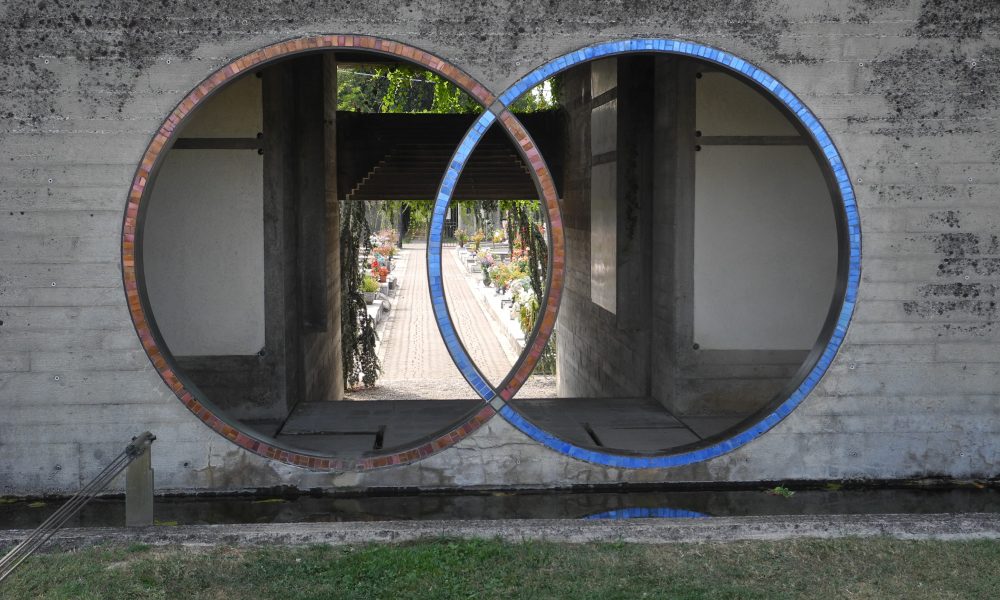

A dare il benvenuto ai visitatori ci sono i propilei: l’ingresso monumentale all’area, che la mette in comunicazione con il resto del cimitero. Oltre la soglia si presenta subito il motivo fortemente simbolico dei due anelli incrociati, uno rosso e uno blu, simbolo del legame tra i coniugi Brion. Curiosamente, se guardati dal lato opposto, i colori degli anelli mantengono lo stesso orientamento, blu a destra e rosso a sinistra; quindi ogni anello è sia blu che rosso a seconda dal lato da cui lo si vede, raddoppiando il concetto di unione. Quest’apertura circolare funge anche da finestra sul prato retrostante, da qui si può scegliere tra due vie: una a destra, più stretta, dedicata all’isolamento del padiglione della meditazione, e una a sinistra che conduce al resto del complesso, al prato in cui riposano i sarcofagi e al tempietto.

Arriviamo infine al tempietto, luogo colmo di significati, dall’apertura circolare con dei piccoli tagli ai lati della base che rivelano la sua vera natura: un’omega, la fine di tutto, ma anche l’unione finale dei due anelli che arrivano a combaciare in uno solo. Altri elementi di interesse sono le porte e finestre in marmo, elemento tipico del lessico di Scarpa, richiamano alle finestre della Basilica di Torcello dove gli scuri sono costituiti da lastre di marmo. Vale la pena anche sollevare lo sguardo sopra all’altare per ammirare la complessa esecuzione del soffitto, realizzata come una piramide a piccoli gradini, dove il cemento fluisce nella copertura lignea.

Senza dubbio questo Monumento è un coronamento al lavoro di Scarpa, dove ha potuto mettere assieme non solo tutte le sue idee e la sua espressività, ma anche l’elevatissimo livello di artigianato richiesto per realizzarle, evidente, ad esempio, nei marmi, nei mosaici e nelle casseforme utilizzate per ottenere queste figure dal cemento colato. è senza dubbio una delle opere di cui Scarpa era più orgoglioso e soddisfatto; infatti, come riportato in un’intervista realizzata poco dopo il completamento, egli apprezzava come i visitatori, con i loro bambini e cani che giocavano e correvano liberamente, vivessero quello spazio non solo come luogo di lutto ma, soprattutto, come luogo di gioia e serenità, secondo il desiderio suo e della famiglia Brion. Per cui può risultare solo naturale che Scarpa abbia ritagliato un angolo tutto suo tra l’area del Monumento e quella del cimitero, come disse lui “in terra di nessuno”, per realizzare la propria sepoltura: una semplice lapide orizzontale con delle decorazioni in bronzo, sotto la quale è deposto verticalmente per mantenere la qualità per lui fondamentale, ovvero la forma. Questa predisposizione avrà luogo fin troppo presto, infatti Carlo Scarpa morirà nel 1978, lo stesso anno del completamento della Tomba Brion.

Il monumento e il film

Denis Villeneuve e il suo scenografo Patrice Vermette, da sempre estimatore del lavoro di Scarpa dal quale si è fatto molto ispirare, scelgono per Dune un’estetica molto particolare sia per gli edifici che per i mezzi di trasporto, attraverso le varie istanze di fronte a cui ci troviamo tre concetti di base le accomunano: forme geometriche essenziali ed eleganti, su cui è impresso uno strato di decorazioni, come nell’interno degli edifici o nei dettagli di natura meccanica e infine un’ispirazione naturale o storica, possiamo pensare agli ornitotteri, realizzati sul modello delle libellule, o agli edifici sul pianeta desertico Arrakis, che ricordano le piramidi a gradoni. Queste caratteristiche contribuiscono alla narrativa del film, in quanto sono utili per coinvolgere lo spettatore: le forme iconiche risultano facili da ricordare e trasmettono un’idea immediata; mentre la parte decorativa serve a intrattenere l’aspetto visivo, in modo che lo spettatore abbia la sensazione che questi luoghi siano reali e vissuti, non un semplice set. Infine, riferimenti naturali e storici vengono inseriti per non farlo sentire smarrito, per avere qualcosa a cui possa allacciarsi nella sua mente e perché, anche all’interno della finzione, gli esseri umani restano sempre tali e mantengono una naturale connessione al loro passato.

La famiglia Brion era inizialmente restia a concedere l’autorizzazione a filmare nel complesso ma si convinsero proprio notando i richiami a Scarpa in Dune parte 1, film che è valso a Vermette l’Oscar per la scenografia; quindi per lui è stata la chiusura di un cerchio poter filmare il seguito in un luogo per tanto significativo per la sua sensibilità da non riuscire a nascondere la commozione durante la prima visita, ha avuto così anche occasione di visitare la tomba dello stesso Scarpa. E’ quindi chiaro che il Monumento Brion si presti perfettamente come ambientazione nel seguito, con il beneficio aggiuntivo di essere un luogo effettivamente vissuto, e che quindi si integra perfettamente all’estetica del resto del film. Questo è anche un ottimo testamento all’opera di Scarpa, che è riuscito totalmente nel suo intento di creare qualcosa di veramente vicino all’eternità, qualcosa che riesce ad esprimersi e dialogare con il visitatore negli anni ’70, nel presente, ma che anche in un futuro remoto non sarebbe fuori luogo, esattamente come la grande architettura classica è espressiva anche ora.